Новый Гоголь еще явится!

Что потерял этот мир, когда Н.В. Гоголь сжег вторую часть "Мертвых душ", и что будет, если когда-нибудь идея этой книги будет реализована другим автором?

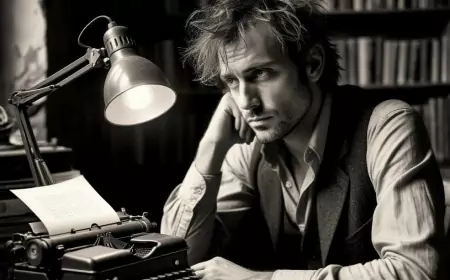

12 февраля 1852 года писатель Николай Васильевич Гоголь сделал то, чего ему никогда не простят любители его книг, литературоведы и историки – сжег второй том своей всемирно известной поэмы в прозе «Мертвые души». История знает много случаев, когда утраченные книги – уничтоженные или потерянные авторами – позже были найдены или написаны заново, но на этот раз чуда не произошло. Второй том «Мертвых душ» - это тот редкий случай, когда рукописи, которые обычно, как известно, не горят, все-таки сгорели безвозвратно. Сохранились лишь черновики нескольких первых глав сожженного тома.

И хотя школьники, не успевающие прочитать всю положенную по программе классику, любят пошутить, как им жаль, что «Войну и мир» написал Лев Толстой, а не Гоголь, поступок Николая Васильевича, безусловно, стал большой потерей для русской и мировой литературы. Но не только – если вспомнить, о чем он писал во втором томе своей поэмы и о чем собирался писать в третьем, даже не начатом, можно сделать вывод, что, лишившись этих двух книг, мы потеряли гораздо больше, чем просто две талантливо написанные книги.

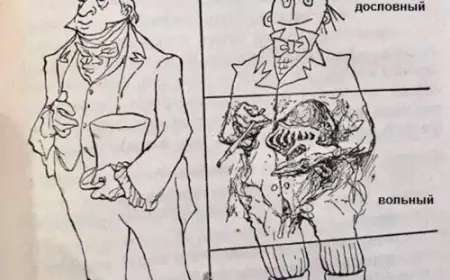

Что именно должно было происходить во втором и третьем томах «Мертвых душ», известно в общих чертах со слов самого Гоголя, который рассказывал о своих планах друзьям и знакомым, в том числе в его сохранившихся письмах, а также из воспоминаний некоторых его современников. Николай Васильевич изначально задумал эту поэму, как произведение в трех частях, и эти части по своему эмоциональному фону должны были перекликаться с тремя частями «Божественной комедии» Данте Алигьери. В первой части поэмы Данте описан ад в представлении католиков, и настроение в ней создается соответствующее – мрачная безнадежность, во второй действие происходит в чистилище, и фон там уже более светлый и оптимистичный, дающий надежду на лучшее, ну а в третьей нам показывают рай, где все счастливы и читатель получает заряд полного оптимизма. Нечто похожее планировал написать и Гоголь, только в его произведении действие всех трех частей должно было происходить не в потустороннем мире, а в обычной, привычной всем земной жизни.

В первой книге «Мертвых душ» автор собирался показать – и показал – мрачную, темную сторону жизни: людей, обладающих разными пороками, глупых, как помещица Коробочка, ленивых, как Манилов, жадных, как почти все персонажи, включая главного героя Чичикова, и даже почти потерявших человеческий облик, как Плюшкин. Для всех, кто читал эту книгу, очевидно, что изобразить все эти пороки Гоголю удалось идеально. Однако финал первой части, по замыслу Николая Васильевича, был только началом длинной истории, в которой центральный персонаж Чичиков и наиболее неприятный из помещиков, с которыми он встречался, Плюшкин должны были кардинально измениться – переродиться, осознать свои темные стороны и устремиться к хорошему, а в конце всей трилогии достичь этой цели, стать порядочными и высокодуховными людьми.

Это кажется невозможным в принципе, особенно, если говорить о Плюшкине, который выглядит не просто дошедшим до крайности в своей жадности и тяге к накопительству, но и уже не совсем психически нормальным. Однако Николай Гоголь был православным христианином, а в христианстве считается, что любой человек, пока он жив, может измениться в лучшую сторону – в том числе и тот, кто как будто бы полностью погрузился в свои страсти и пороки и уже не в состоянии оттуда выбраться. То же самое, к слову сказать, утверждает и классическая психология, далекая от религии, так что вера в то, что у каждого человека есть шанс стать лучше и порядочнее, не противоречит и научному взгляду на мир. Хотя при этом и в христианстве, и в психологии считается, что радикальные изменения случаются редко и что для того, чтобы это произошло, человеку необходимо приложить очень большие усилия, серьезно поработать над собой.

Гоголь тоже верил, что такое возможно, и именно это и хотел показать в «Мертвых душах» - редкое, сложное, но все-таки реальное перерождение человека, в котором почти не осталось ничего человеческого. Предполагалось, что во втором томе Чичиков, продолжающий свою авантюру по фиктивной покупке документов на умерших крепостных крестьян, будет встречать на своем пути новых персонажей – уже не таких, как в первом томе, а более симпатичных, добрых и справедливых. К концу второго тома главный герой должен был начать «исправляться», а в третьем – окончательно перейти, как сказали бы сейчас, «на светлую сторону», да еще и «перетащить» туда Плюшкина. Но увы, как именно это должно было произойти, мы уже не узнаем. И если о том, что было написано во второй книге «Мертвых душ», можно частично догадаться, опираясь на уцелевшие черновики, то о том, как события должны были развиваться в третьей части, знал только сам автор.

Существует несколько версий о том, почему Гоголь избавился от рукописи второго тома и не стал писать третий. По одной из них, вторая часть попала в огонь по ошибке вместе с большей частью черновика, по другой, писатель сделал это специально, пытаясь таким образом обмануть судьбу: в те годы он тяжело болел и надеялся, что ему будет дано свыше еще много лет жизни, чтобы он смог восстановить вторую книгу и создать третью. Но наиболее общепринятая версия гласит, что Николай Васильевич сжег свою рукопись, потому что посчитал, что у него не получилось передать в ней то, что он хотел, достоверно показать путь Чичикова к перерождению. Ему показалось, что вторая книга выглядит слишком наивной и нереалистичной, а кроме того, он понял, что третий том получится еще более недостоверным – и решил отказаться от своего замысла, посчитав, что ему это «не по зубам».

Был ли Гоголь прав, не отнесся ли он к себе и своему творчеству чересчур строго? Ответ на этот вопрос сгорел в изразцовой печи вместе с его рукописью. Однако зная, насколько этот человек был талантливым и даже гениальным писателем, зная, что он написал в первой части поэмы и в других своих произведениях, вполне можно сделать вывод, что если кто и мог достоверно изобразить настолько сложное возрождение человеческой души, то этим человеком был именно Николай Васильевич. Может быть, он сделал бы это неидеально, но в том, что у него должно было бы получиться по-настоящему глубокое, серьезное и способное помочь читателю стать лучше произведение, можно не сомневаться.

Но Гоголь сначала поставил себе чрезмерно высокую планку, а потом посчитал, что не дотягивает до нее – и в результате человечество лишилось двух великих книг, которые могли бы показать всему миру, что все люди не безнадежны и что у каждого человека есть шанс стать лучше, каким бы ужасным и отвратительным он ни был. Мало того – из-за этого и другие писатели не решались и до сих пор не решаются взяться за эту тему, уверенные, что если уж такое трудное дело не получилось у Николая Васильевича, то у них и подавно не получится. Хотя и в XIX-м, и в ХХ веке, несомненно, были талантливые авторы, которые наверняка смогли бы раскрыть эту тему в своих книгах. Скорее всего, были среди них и те, кто хотел этого – но отказался от этой мысли, придавленный авторитетом Гоголя. И в результате книга о том, что даже достигшая самого дна душа может возродиться, так и не была написана – ни Гоголем, ни кем-либо другим.

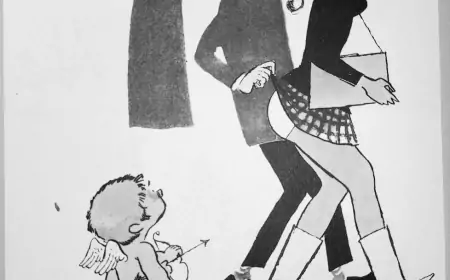

На это, правда, можно возразить, что в русской литературе существует, например, роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», где описано, как главный герой переродился и раскаялся в двух убийствах – чем это не выражение той идеи, которую хотел, но не смог выразить Николай Гоголь? Между прочим, первый вышедший на бумаге роман Достоевского, «Бедные люди», критики встретили восхищенными словами «Новый Гоголь явился!» - может быть, этот «новый Гоголь» не только писал так же талантливо, как «старый Гоголь», но еще и сумел сделать то, что у «старого» не получилось?

Кроме того, у других русских классиков тоже хватает персонажей, которые сперва ведут себя далеко не самым лучшим образом, но к финалу осознают свои ошибки и начинают новую жизнь – можно вспомнить, скажем, Пьера Безухова в «Войне и мире» Льва Толстого или Дмитрия Нехлюдова в его же «Воскресении», Ивана Лаевского в повести Антона Чехова «Дуэль» и еще некоторых подобных «сложных» героев. Однако всех этих персонажей, включая и Раскольникова Достоевского, нельзя назвать полностью, абсолютно отрицательными – даже в начале произведений. Они были задуманы авторами, как люди, имеющие недостатки, в том числе очень серьезные, ошибающиеся и порой зашедшие в своих заблуждениях слишком далеко, но все равно изначально положительными, не утратившими чего-то светлого в душе и стремящимися, иногда неосознанно, изменить свою жизнь к лучшему.

А вот те герои, которых классики изображали совершенно ужасными и отвратительными, не имеющими вообще никаких достоинств, так ужасными и отвратительными и остались. Может кто-нибудь представить себе, чтобы хоть что-то хорошее сделала, например, Элен Безухова из «Войны и мира» или старшая сестра Наташи Ростовой Вера? Или Петр Лужин из «Преступления и наказания»? Или Наталья Ивановна из пьесы Чехова «Три сестры»? Вопросы риторические…

То же самое можно сказать и о литературе ХХ века. В ней были персонажи, сперва заявленные, как отрицательные, но «перековавшиеся» и перешедшие на сторону положительных – в частности, их нередко можно было встретить в популярных во времена «холодной войны» шпионских романах. И несмотря на то, что этот жанр принято считать несерьезным, развлекательным, в некоторых случаях перерождение западных шпионов и их переход на сторону СССР был показан авторами вполне реалистично, с хорошим знанием психологии. Взять, к примеру, главного героя романа «Ошибка резидента» и его продолжений, написанных Олегом Шмелевым и Владимиром Востоковым, Михаила Тульева, или главную героиню трилогии «Щупальца спрута» Иосифа Фрейлихмана Лидию. Но в этих и в других похожих на них персонажах, по задумке их создателей, также изначально было много хорошего, так что происходящие с ними метаморфозы – это тоже не совсем то, что пытался показать в своей поэме Николай Гоголь.

А задумку Гоголя никто из писателей так и не реализовал. Некоторые попытки сделать это в последние годы наблюдаются в западных книгах и фильмах, но там это делается настолько топорно и нереалистично, что к ним вряд ли стоит относиться серьезно. В этих случаях, как правило, у отрицательных героев, на совести которых куча кровавых преступлений, эта самая совесть пробуждается неожиданно, без всяких на то предпосылок, после чего они резко становятся честными и порядочными и начинают бороться со своими бывшими подельниками.

Самым ярким примером такой внезапной «смены курса», пожалуй, является один из центральных персонажей серии книг американского писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» и снятого по ней одноименного телесериала Джейме Ланнистер. В первой книге автор показывает его совершенно беспринципным злодеем, сожительствующим с собственной сестрой и способным, не моргнув глазом, попытаться убить случайно узнавшего об этом ребенка, а потом он вдруг без каких-либо причин проявляет желание делать добрые дела. Некоторые читатели этих книг и зрители, смотревшие сериал, возмущались таким сюжетным поворотом и доказывали фанатам Мартина, что такое в принципе невозможно, не говоря уже о том, что оправдывать таким манером подобных злодеев еще и неэтично. Но в целом американская и европейская аудитории, похоже, относятся к таким сюжетным поворотам нормально, поскольку там хватает подобных персонажей и кроме Джейме.

В современном российском искусстве, к счастью, таких примеров практически нет. Однако нет там и ничего даже отдаленно напоминающего так и не осуществленный замысел Гоголя – авторы по-прежнему боятся «замахиваться» на такой сложный, требующий глубокого знания психологии и большого таланта сюжет. Между тем, если бы Гоголь или другой писатель все-таки реализовали эту задумку, если бы в свет вышла книга о том, что самый отвратительный человек может стать самым прекрасным и замечательным, эта книга, несомненно, должна была бы очень сильно повлиять на мир, на прочитавших ее людей. Возможно, не на всех, возможно, на кого-то в большей, а на кого-то в меньшей степени, но кое-что после ее написания в мире точно бы изменилось.

В общественное сознание внедрилась бы мысль о том, что люди в принципе могут меняться к лучшему – что если такое произошло с крайне непривлекательным персонажем, то уж точно может случиться с обычным человеком, не совсем ужасным, но и не идеальным. А это привело бы к тому, что люди стали бы больше доверять друг другу, в том числе в тех случаях, когда кто-то, имеющий «темное» прошлое, решал порвать с этим прошлым и начать новую, порядочную жизнь. Конечно, нашлись бы те, кто стал бы злоупотреблять таким доверием, так что всех проблем в отношениях между людьми такое изменение не решило бы. Но в целом мир, в котором на человеке перестали бы ставить крест за любой его недостаток и неприглядный поступок, мир, в котором у каждого была бы возможность получить второй шанс, без сомнения, стал бы добрее, и жизнь в нем сделалась бы более счастливой.

Может ли мир стать таким в будущем? Вполне возможно, если какой-нибудь по-настоящему гениальный автор, писатель того же уровня, что и Николай Васильевич Гоголь, напишет книгу того же уровня, что и сожженный второй том «Мертвых душ», и на ту же тему, на которую должен был быть написан так и не созданный третий том этой поэмы. Осталось только дождаться появления такого автора – а это может случиться когда угодно, в том числе и в наше время, и даже в самые ближайшие годы…

Вам понравилось?